製本のこと

冊子を製本するとき、一つ一つの製品ごとにサイズ、紙質、綴じ方、デザインなどが変わるので、その都度適切な対策をとる必要があります。そのなかでも、見開きのページ全面を使って断ち落としのレイアウト(塗り足し・・・

デザイン・制作のこと2022年6月16日

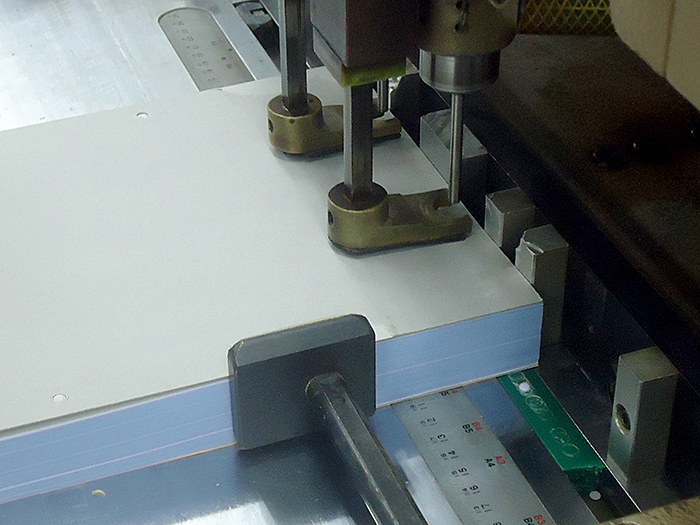

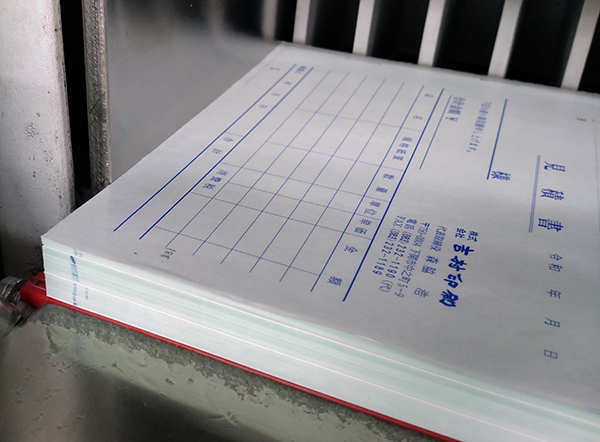

各種帳票類や業務日報などをファイリングしたいときに必要な穴あけ作業。ご家庭や会社にある身近な物でいうと、穴あけパンチなどがありますよね。 普段使いにとても便利な道具ですが、穴あけパンチではたくさんの紙・・・

製本のこと2022年5月2日

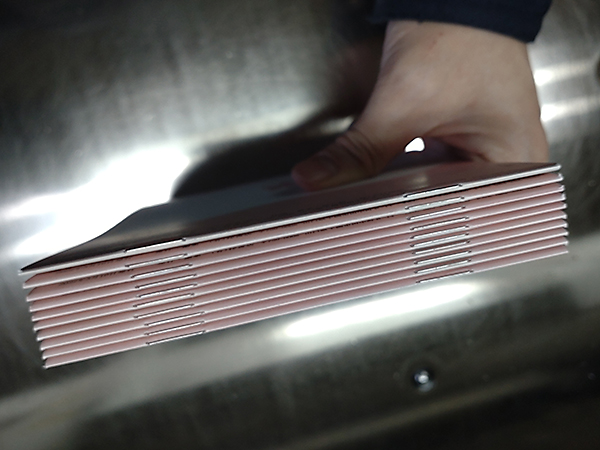

本文を別仕立ての厚めの表紙でくるむ上製本(ハードカバー)は、並製本(ソフトカバー)よりも手間がかかり、金額もプラスになりますが、完成後の仕上がりはやっぱり違います。 上製本には角背(背表紙の角が角張っ・・・

製本のこと2022年3月24日

このたび、梓書店様の「みすゞ百景」を弊社にて作製させていただきました。 童謡詩人・金子みすゞが山口県長門市の仙崎出身であることは有名ですが、みすゞが生涯にわたって作った512篇の詩すべてが、「下関で暮・・・

製本のこと2022年3月14日

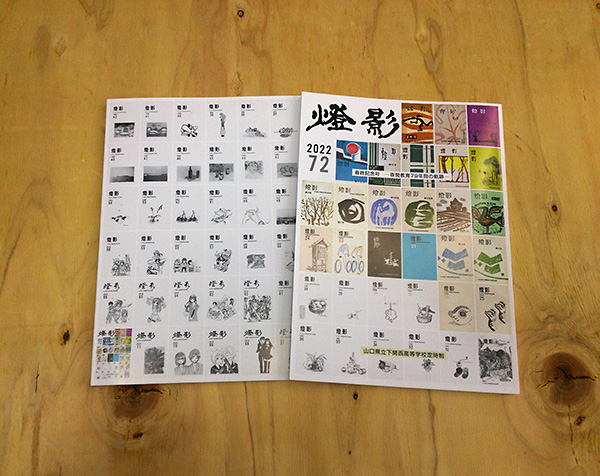

先日、山口県立下関西高等学校定時制の文芸誌『燈影』の最終記念号を弊社にて作製し、学校へ納品させていただきました。 夜間中学校時代から数えるとおよそ80年におよぶ歴史のなかで、変遷はあったものの60年以・・・

製本のこと2022年3月7日

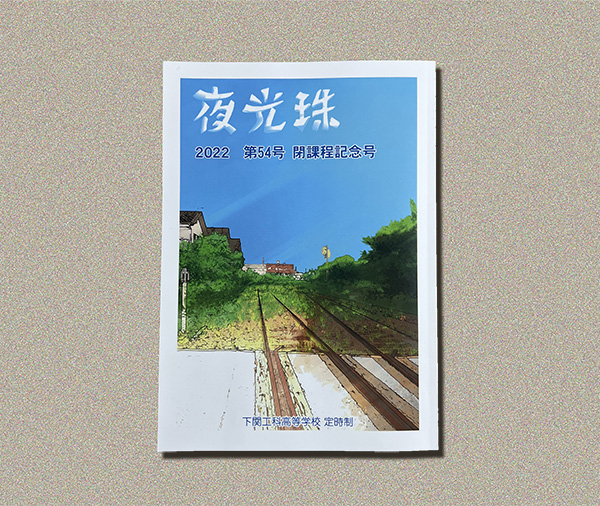

令和4年3月1日、最後の4年生の卒業をもって山口県立下関工科高校定時制(前下関工業高校定時制)は、およそ73年の長い歴史に幕を下ろすことになりました。定時制の文芸誌「夜光珠」も第54号をもって発行を終・・・

製本のこと2022年3月3日

仕事の合間をぬって自動紙折り機の整備。 短時間ですが、作業中にたまっていくパウダー(先日のブログで触れた印刷中に吹き付ける白い粉)を払いました。 エアーを吹きかけると、白いもやもやが舞い上がります。印・・・

製本のこと2022年2月7日

今回は、断裁作業について改めて気づいたことを紹介します。 普段は印刷部で仕事をしていますが、先日仕上げ(製本)作業の応援で断裁をすることがあり、チラシの仕上げ断ちをやることに。 仕上げ寸法にあわせて線・・・

製本のこと2022年1月24日

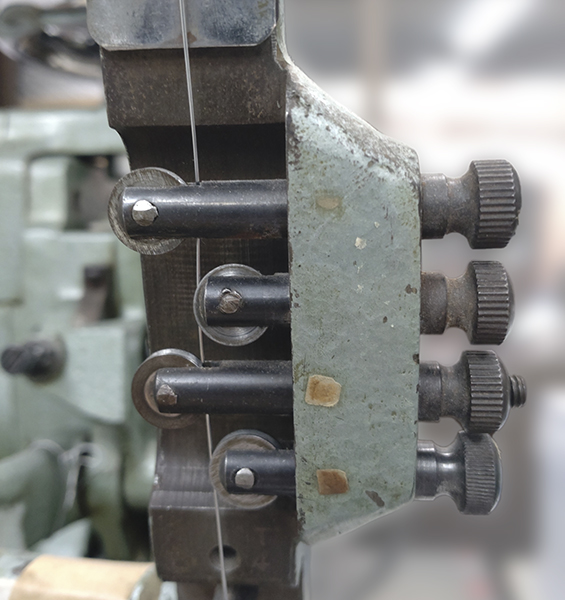

これは、自動針金綴じ機の針金のねじれをのばす、くせとりコロと呼ばれる部品です。 機械にセットする針金は下の写真のようにグルグルに巻かれた状態ですが、一度何かの拍子に絡まってしまうと元に戻すのが大変なの・・・

製本のこと2022年1月11日

製本作業のなかでは、目立たないけど大きな役割がある、そんな製本機械の機能がたくさんあります。今回は、断裁機のエアーについてふれてみます。 下の写真は断裁機の紙を置く台(テーブル)です。正確な断裁作業を・・・

製本のこと2021年12月23日

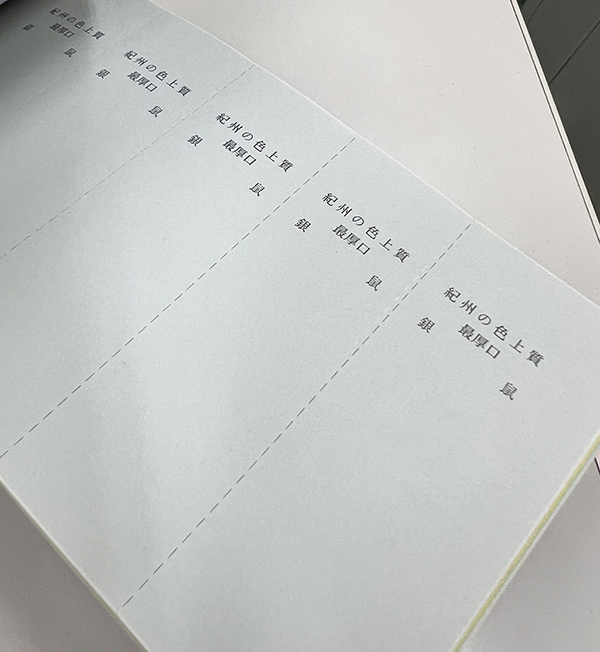

冊子の表紙や見返し、リーフレットや学校要覧などに使われる色上質紙。読んで字のごとく色が付いた上質紙ですが、そのなかには珍しい名前の色があります。 「銀鼠」もその1つ。桃や空、若草など一般的な色に比べて・・・

製本のこと2021年12月13日

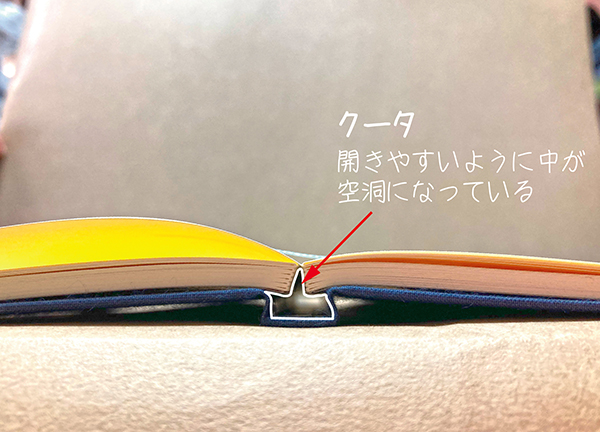

印刷会社の作業や受発注の際に飛び交っている多くの印刷用語…。 どのような由来からそう呼ばれるようになったのか、今回は製本に関するワードを紐解いてみました。 ■クータ:元はホローバック(※表紙の背と中身・・・

製本のこと2021年11月22日

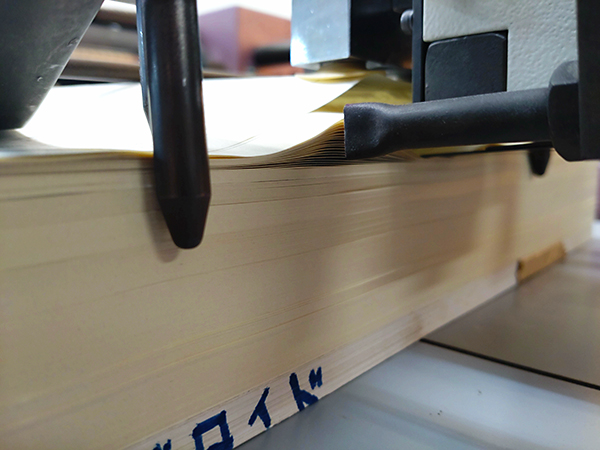

製本作業では、ほぼ全部というくらいに断裁工程が入ります。 ほとんどの場合荒裁ちした紙に印刷するので、針・咥えの辺は直角で揃っていますが、その反対側の辺はガタガタということもあります。そんなガタガタな面・・・

製本のこと2021年11月1日

「紙をさばく」。今回は自動丁合機について触れます。 製本における丁合工程も、紙をさばくことが大切になってきます。 まず給紙台にノンブル(頁番号)順に並ぶように、紙をセットします。各台から、1枚づつ丁合・・・

製本のこと2021年10月25日

OKミューズコットンは、簾(す)の目模様(縞模様)が入ったポピュラーなファンシーペーパー。特徴のある模様を楽しむのもさることながら、131色のカラーバリエーションの中から“推し”の色を選ぶことができる・・・

製本のこと2021年10月11日

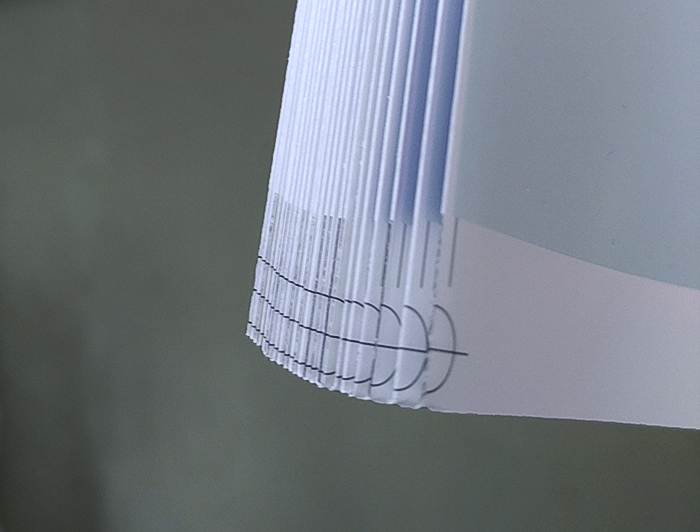

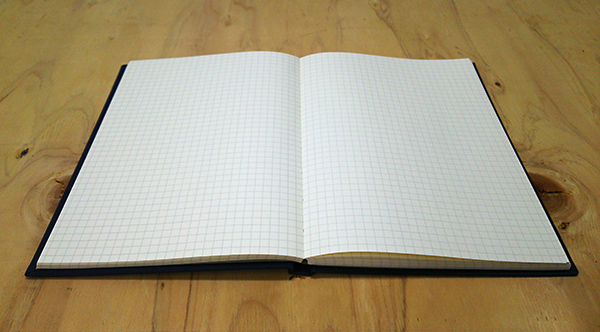

実は吉村印刷、手帳の印刷・製本も行なっています。 ■以前作製した手帳の画像がコチラ↓ 180度開くことができる手帳なので、メモするときもストレス無く書くことができます。(使用した紙は、手触りがよくボー・・・

製本のこと2021年9月27日